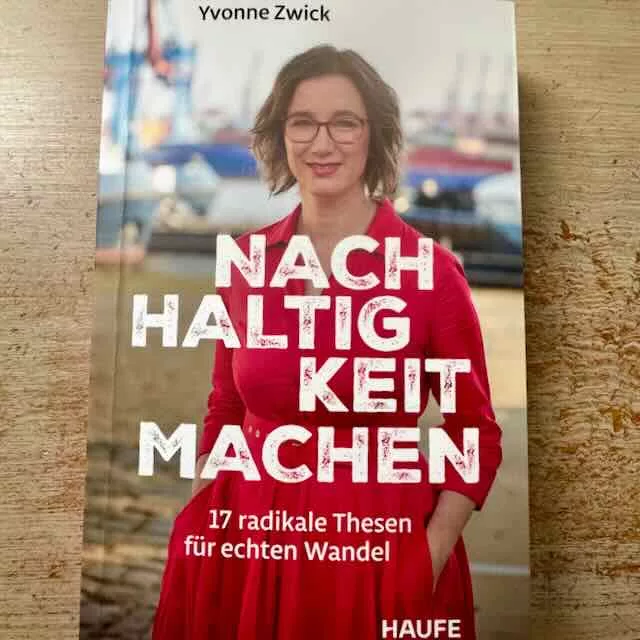

„Nachhaltigkeit machen“ 17 radikale Thesen für echten Wandel

von Yvonne Zwick

Rezension von Rainer Monnet, September 2025

Ein praxisorientierter Mutmacher für alle, die endlich vom Reden ins Handeln kommen wollen.

Ein Buch, das seinem Titel alle Ehre macht.

Yvonne Zwick hat ein Buch geschrieben, das genau das macht, was der Titel verspricht: Es zeigt, wie man Nachhaltigkeit macht, statt endlos darüber zu diskutieren. Die Autorin, die als Vorsitzende des größten europäischen Unternehmensnetzwerks für nachhaltiges Wirtschaften über jahrelange Praxiserfahrung verfügt, übersetzt die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in konkrete Handlungsimpulse für den Alltag.

Mut statt Weltuntergangsstimmung

Was dieses Buch besonders sympathisch macht, ist seine positive Grundhaltung. Statt mit erhobenem Zeigefinger zu moralisieren oder apokalyptische Szenarien zu malen, ermutigt Zwick ihre Leserinnen und Leser zu unvollkommenen, aber wichtigen ersten Schritten. Ihr Credo: Nachhaltig leben soll so selbstverständlich werden wie Zähneputzen – ohne ständige Grundsatzdiskussionen und schlechtes Gewissen.

Besonders gelungen ist die Verbindung von persönlicher und struktureller Ebene. Die Autorin macht deutlich, dass eine nachhaltige Transformation nicht nur bei individuellen Kaufentscheidungen ansetzt, sondern systemische Veränderungen braucht. Sie zeigt, dass eine „wertebasierte Politik, die wirtschaftliche Entwicklung mit sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Verantwortung verbindet“, der Schlüssel für echte Veränderung ist.

Die praktischen Beispiele überzeugen durch ihre Konkretheit: Von der klimasensitiven Ernährung über Investitionen in Bildung bis hin zur Demokratisierung der Energiemärkte. Zwick gelingt es, komplexe Zusammenhänge verständlich zu erklären und gleichzeitig konkrete Handlungsoptionen aufzuzeigen, die über das übliche „weniger konsumieren“ hinausgehen.

Die bewusst „radikalen“ Thesen sind als Diskussionsanstöße gedacht. Dass sich komplexe gesellschaftliche und wirtschaftliche Zusammenhänge nicht immer in griffige Formeln pressen lassen, ohne wichtige Nuancen zu verlieren, ist der Autorin bewusst.

Das Buch richtet sich gleichzeitig an Privatpersonen, Unternehmen und Politik. Damit gerät das Thema in eine Zwickmühle. Die unterschiedlichen Handlungsräume und Zwänge dieser Akteure können nicht über einen Kamm geschoren werden. Was für einen engagierten Privathaushalt machbar ist, stößt in großen Organisationen oder bei politischen Entscheidungen schnell an strukturelle Grenzen.

In jedem Kapitel gibt es einen Abschnitt „Gut gemacht.“. Hier werden gute Beispiele gebracht, wie SDGs in die Tat umgesetzt wurden. Das tut gut zu lesen.

Ein weiterer Abschnitt heißt „Und jetzt Du“. Das ist ein guter methodischer Griff. Denn ohne das Individuum und seine Taten bleibt der Klimaschutz auf der Strecke.

Ein dritter heißt „Gedanken to go“. Was kann ich als Leser mitnehmen, um mich mehr für die Ziele einzusetzen.

Zeitgemäß und wichtig – radikale Thesen für echten Wandel

Zwicks Werk trifft den Nerv der Zeit. In einer Phase, in der viele Menschen von der Komplexität der Klimakrise überfordert sind, bietet das Buch konkrete Orientierung. Die Betonung von Kooperation statt Egoismus und die Verbindung von Nachhaltigkeit mit Gerechtigkeit und Teilhabe sind wichtige Impulse für die gesellschaftliche Debatte.

Ein ermutigender Begleiter

„Nachhaltigkeit machen“ ist ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeitsdebatte, der trotz großer Widerstände derzeit zum Handeln motiviert. Das Buch eignet sich besonders für alle, die nach praktischen Ansätzen suchen und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Wer einen Mutmacher und Ideengeber braucht, ist mit diesem Buch gut beraten.

„Nachhaltigkeit machen“, 17 radikale Thesen für echten Wandel. Warum es sich lohnt, gemeinsam an einer sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltigen Entwicklung zu arbeiten.

Sachbuch | Buch. Softcover, 2025 | 258 S., Haufe. ISBN 978-3-689-51042-8,

Strukturelle Schwächen der SDGs

Die Sustainable Development Goals mögen das größte Gemeinschaftsprojekt der Menschheit sein – doch sie haben systemische Schwächen und grundlegende strukturelle Probleme. Diese mindern ihre Wirkkraft.

Verbindlichkeiten

Das fundamentalste Problem der SDGs liegt in ihrer fehlenden rechtlichen Verbindlichkeit. Staaten können frei wählen, welche Ziele sie verfolgen und welche sie ignorieren – eine „Pick-and-Choose“-Mentalität, die das ganzheitliche Konzept untergräbt.

Das Ergebnis: Länder konzentrieren sich auf einfach erreichbare oder politisch opportune Ziele, während schwierige Transformationen aufgeschoben werden. Diese Unverbindlichkeit erzeugt ein globales Trittbrettfahrer-Problem. Während einige Länder erhebliche Anstrengungen unternehmen, können andere praktisch untätig bleiben, ohne Konsequenzen zu fürchten. Besonders problematisch wird dies bei grenzüberschreitenden Herausforderungen wie dem Klimawandel.

Zielkonflikte

Ein besonders kritischer Punkt sind die inhärenten Widersprüche zwischen einzelnen SDGs. Beispiel: Das Wirtschaftswachstumsziel (SDG 8) kollidiert oft direkt mit Klimaschutz (SDG 13) und Biodiversitätserhalt (SDG 15).

Die Intensivierung der Landwirtschaft zur Hungerbekämpfung (SDG 2) kann Entwaldung und Artenverlust verursachen (SDG 15).

Diese Zielkonflikte erzeugen Politikdilemmata: Entwicklungsländer stehen vor der unmöglichen Wahl zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Umweltschutz. Ohne klare Priorisierung entstehen widersprüchliche Politiken, die sich gegenseitig neutralisieren.

Uvam.

Das Komplexitätsproblem: 169 Ziele für eine verwirrte Welt

Mit 17 Hauptzielen und 169 Unterzielen sind die SDGs überfrachtet. Diese Komplexität führt zu drei ernsten Problemen:

Lähmung durch Überforderung: Regierungen und Organisationen wissen nicht, wo sie anfangen sollen, und verlieren sich in endlosen Planungsprozessen. Wenn sie überhaupt zielvoll beginnen.

Fragmentierung: Statt ganzheitlicher Ansätze entstehen isolierte Einzelmaßnahmen, die das große Bild aus den Augen verlieren.

Messbarkeits-Chaos: Hunderte von Indikatoren erschweren eine objektive Erfolgsmessung und laden zu Schönfärberei ein.

Strukturelle Blindheit: Symptome statt Ursachen

Ein Kritikpunkt ist die Fokussierung auf Symptome statt Ursachen.

Die SDGs bekämpfen Armut, ohne extreme Vermögenskonzentration anzugehen. Sie fordern Gleichberechtigung, ohne Machtstrukturen zu hinterfragen. Dieser technokratische Ansatz kann bestehende Ungleichheiten sogar verstärken, wenn reichere Länder und Akteure die SDGs erfolgreicher umsetzen als ärmere.

Das Finanzierungs-Dilemma: große Träume, leere Taschen

Die enormen Finanzierungslücken schaffen ein weiteres Problem: Ohne ausreichende Mittel werden viele Ziele unerreichbar, was zu Frustration und Vertrauensverlust führt. Entwicklungsländer bleiben vom Wohlwollen reicher Nationen abhängig – ein neues Geber-Nehmer-Verhältnis unter dem Deckmantel der Partnerschaft.

Reform statt Revolution

Die SDGs sind nicht gescheitert – aber sie brauchen dringend eine kritische Überarbeitung. Die größte Gefahr liegt nicht im Scheitern der SDGs, sondern in ihrer Verwässerung zu symbolischen Gesten ohne transformative Kraft. Eine erfolgreiche Reform würde weniger Ziele mit klareren Prioritäten, verbindlichen Mechanismen und ehrlicher Auseinandersetzung mit Zielkonflikten bedeuten. Nur so können die SDGs ihr Versprechen einer nachhaltigen Zukunft einlösen.