WertePost – Bemerkenswert – Less Reporting – Resümee 6

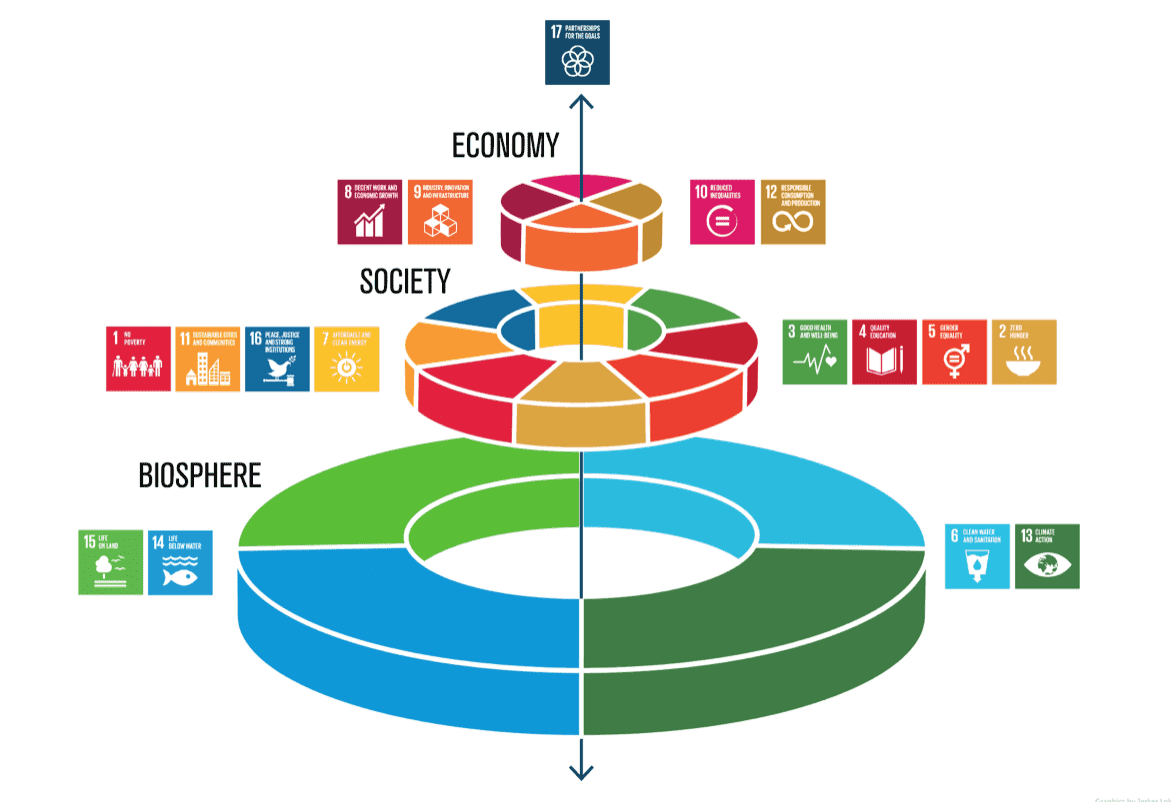

Bemerkenswert – Less Reporting – Resümee 6 Less reporting, more accounting – Weniger Berichtswesen, mehr Buchführung 2030 und die 17 SDG Es gibt inzwischen weltweit Tausende von Sustainability Initiativen, Sustainability… WertePost – Bemerkenswert – Less Reporting – Resümee 6